今日はカラコルム近郊の遺跡ホショ・ツァイダムと、カラコルム市内を観光します。

ホショ・ツァイダム

ホショ・ツァイダム遺跡は、8世紀に築かれた突厥(トルコ系遊牧民)の記念碑群です。

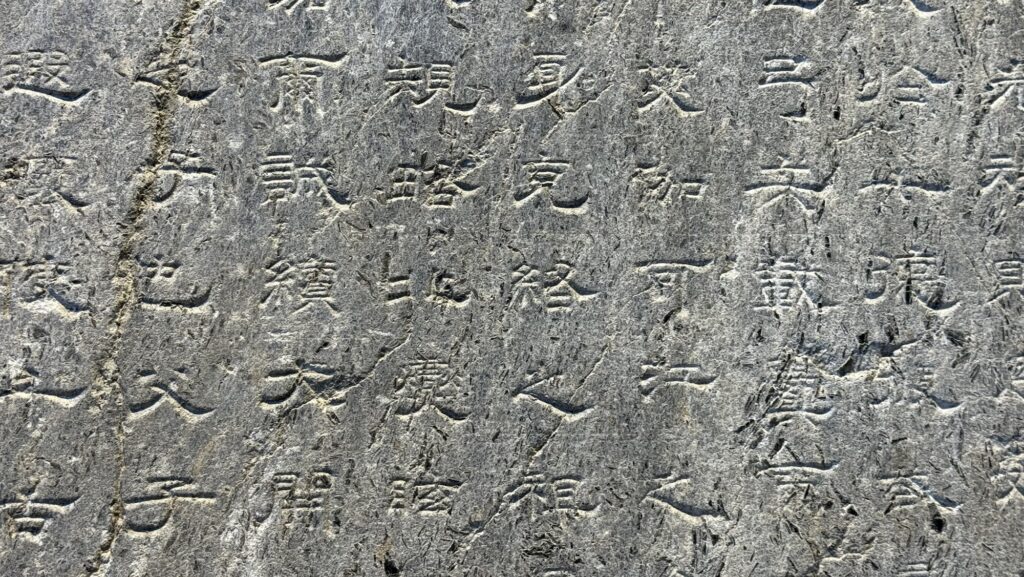

ここにはオルホン碑文と呼ばれる石碑があり、突厥文字で遊牧帝国の歴史や英雄たちの功績が刻まれています。特にビルゲ・カガン碑やクルテギン碑は、古代トルコ語の最古級の資料として世界的に貴重です。

周囲には石亀や人像石も残り、当時の信仰や文化を今に伝えています。広大な草原に佇む碑文群は、風に吹かれながら訪れると、まるで千年以上前の遊牧民の息吹を感じるよう。

ユネスコ世界遺産「オルホン渓谷の文化的景観」の一部として保護されており、歴史好きはもちろん、モンゴルの大自然とともに古代のロマンを味わえる必見のスポットです。

カラコルムからホショ・ツァイダムまでは45kmほど。公共交通機関はないのでタクシーで移動します。

宿泊しているガヤズ・ゲストハウスで主要な観光地へのタクシーを手配してくれます。往復の移動と待ち時間で45ドル(約6,500円)。

10時にゲストハウスを出発。すぐに町を抜け、大草原の中にまっすぐな道が続きます。

運転手さんは英語は話しませんが、翻訳アプリで「親戚が日本にいるんだよー」とかいろいろ話しかけてくれます。危ないので前見てほしい。対向車はほとんど来ないものの、道路の脇に水はけ用の溝が掘られているので道を逸れると普通に事故ります。

だいたい一時間弱でホショ・ツァイダムへ到着しました。現地ではターキッシュ・ミュージアムという呼び方のほうが一般的みたいです。

博物館は思ったより小さく古びた感じです。

入場料1万トゥグルグ(約400円)。館内は写真撮影禁止で、撮影チケットは別で2万トゥグルグ(約800円)でした。

館内には数名のグループ客だけ。彼らが出ていくと僕一人になりました。

左手がビルゲ・カガン碑、右側がクルテギン碑。展示では碑だけですが、もともとは亀趺碑として奥にある亀の台座に乗っていたものです。

僕は泰安の岱廟で初めて見た亀趺碑が宋代のものだったため、亀趺碑は宋代以降のものだと誤解していました。実際には三国時代から作られ始め、唐代にはかなり広がっていたらしい。

碑の表は古代トルコ語のオルホン文字、裏には漢字が刻まれています。別で展示されていた復元碑では亀の頭は裏側向いていたので、漢字側が正面だったよう。

碑文には突厥が一度唐に服属しその後独立を回復した歴史を踏まえ、 「自分たちのルーツと教えを忘れるな」 という警句が刻まれています。

突厥(トルコ)民よ、汝らは自らの国を失いかけた。だが天と大地の意志によって再び立ち上がった。祖先の言葉を忘れるな。

館内に当時の建物の復元図や発掘品が展示されています。

建物に瓦が使われていたというのはちょっと意外に感じます。ビザンツ形式というかレンガや石とかで作るイメージがありました。

見学者があまりいないためメインの部屋以外は電灯が消えており、自分で点灯・消灯しながら回ります。

博物館の外には実際の遺跡があります。それほど離れてはいませんが車で移動します。

まずはビルゲ・カガン碑。遺跡の中にはうっすらと遺構が残り、石碑のレプリカが建っています。

遺跡にはチケットチェックはありませんが塀で囲まれています。入場する見学者が戸締りする運用らしく、見学したあと運転手さんが閉めてくれました。

クルテギン碑。こちらのほうが遺構は多め。ツアー客はクルテギン碑には行かず帰っていきました。

博物館と遺跡をまわってだいたい一時間ほど。草原の中にぽつんと残る遺跡に、漢字や瓦とか中国との文化的なつながりが感じられロマンがあります。

車で市内に戻り、タクシーツアーは終了です。午後はカラコルム市内を回ります。

エルデネ・ゾー

モンゴル中部、オルホン渓谷にあるエルデネ・ゾーは、16世紀に建てられたモンゴル最古級の仏教寺院遺跡で、チベット仏教の影響を色濃く受けています。

「エルデネ・ゾー」は「宝の壁」という意味で、周囲を約4キロの城壁が囲み、大小60以上の仏塔や僧房の跡が残っています。かつては500以上の建物が立ち並び、チベットや中国からの僧侶たちが学問や修行に励んでいました。壁には仏像や経典が納められ、モンゴル仏教の中心地として長く栄えましたが、20世紀の政治的動乱で多くが破壊されました。

それでも現在、石や土で作られた塔や壁の遺構を歩くと、当時の宗教文化や僧侶たちの生活の面影が感じられます。広大な草原に囲まれた静寂の中で、歴史と信仰の息吹を体感できる貴重な観光スポットです。

カラコルム一番の観光地だけに観光客も多いです。

敷地内は無料で、博物館になっている建物(ゴルバン・ゾー)だけ入場料が必要でした(10,000トゥグルグ、約400円)。

建物内は撮影禁止で、いくつか美術品が展示されています。三身とかの世界観的なものを描いたと思われる仏画が結構よかった。意味するところはわかりませんが。

奥にはゴンパがあり読経が聞こえます。

カラコルム遺跡跡

カラコルム遺跡は、13世紀にチンギス・カンの孫オゴデイ・カンによって建設されたモンゴル帝国初期の首都跡です。

当時のカラコルムは政治・経済・文化の中心地で、仏教寺院や宮殿、商業地区が整然と配置されていました。現在は城壁や建物の基礎、僧院跡などが残るのみですが、遺跡からは当時の都市計画や交易の規模をうかがい知ることができます。

広大な草原に点在する石や土の遺構は、かつての帝国の繁栄を静かに物語っており、モンゴルの歴史や文化を肌で感じられるスポットです。

僕はカラコルムについてはシルクロードの要所となる国際都市というイメージを持っていたのですが、当時の人口は1万人くらいと意外と少ない(同時代の長安とかは100万、京都は10万くらいらしい)。

季節的に移動する遊牧民や仮設施設が多かったらしく、他の歴史都市のイメージとはかなり違いそうです。

ガイドブックには「エルデネ・ゾーの東門から外に出られる」と書いてありますが、門へ向かう観光客は誰もいません。門に近づくと、うっすら開いて通り抜けられるようになっていました。

外へ出るとイナゴやバッタが飛び交っています。特にバッタ(モンゴルバッタ)は「ジッジッ」と大きな音を出すので最初はちょっと驚きます。

少し歩いて亀石へ。普通の亀の像かと思っていましたが、亀趺碑の台座が残っているということか。

残っている遺跡は当時の寺の跡だけ。

あとは見渡す限りの草原です。カラコルムからの首都移転後、資材はエルデネゾーの建設に使われたりしてほとんど何も残っていないらしい。

近くにあった案内写真には大きな遺構が映っていますが埋め戻したのかな。

30分くらい散策しましたが他には誰も来ません。

思った以上に何もありませんでしたが、何もないからこそ想像力がかき立てられます。広がる草原にぽつんと残る石の基礎跡から、かつての王宮や人々の暮らしを思いつつしばらく佇んでいました。

カリグラフィーセンター

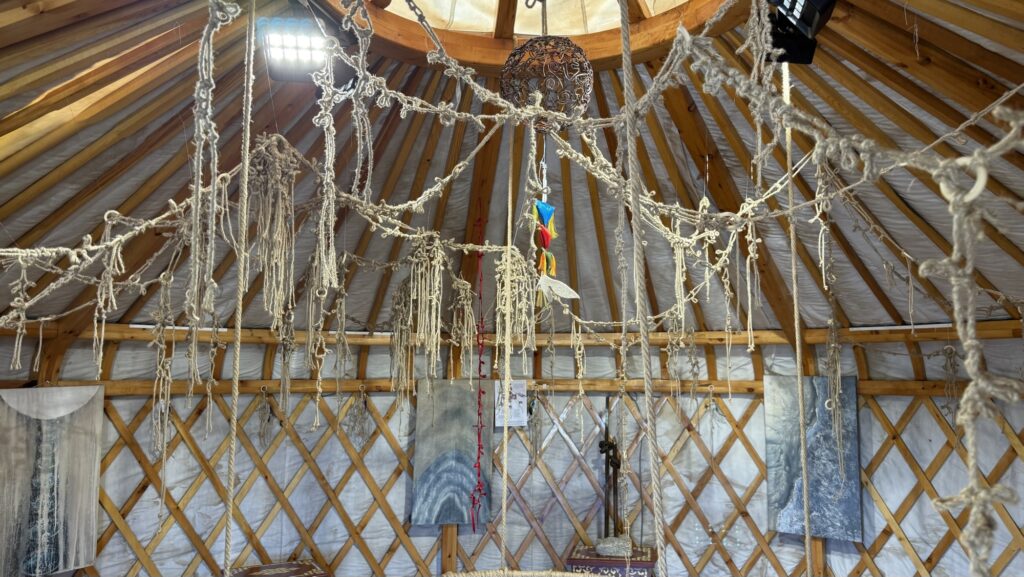

ゲストハウスでおすすめされたカリグラフィー博物館へ。敷地内にいくつかユルトがあり、それぞれにテーマ別の展示がされています(10,000トゥグルグ、約400円)。

あまり客が来ないのか、見習いらしい学生が二人で各ユルトを案内してくれました。

施設としてはアート展示が主で、モンゴル文字にかかわる展示はそれほど多くありません。

縄の結び目で文字を表現したもの。インカ帝国で納税などの情報管理に使われていたキープとは違って、母音子音が結び目に対応している(と主張)。いかにも歴史がある風の解説がありましたが、研究し始めたのも2020年ごろからで定説として認められてはいないよう。

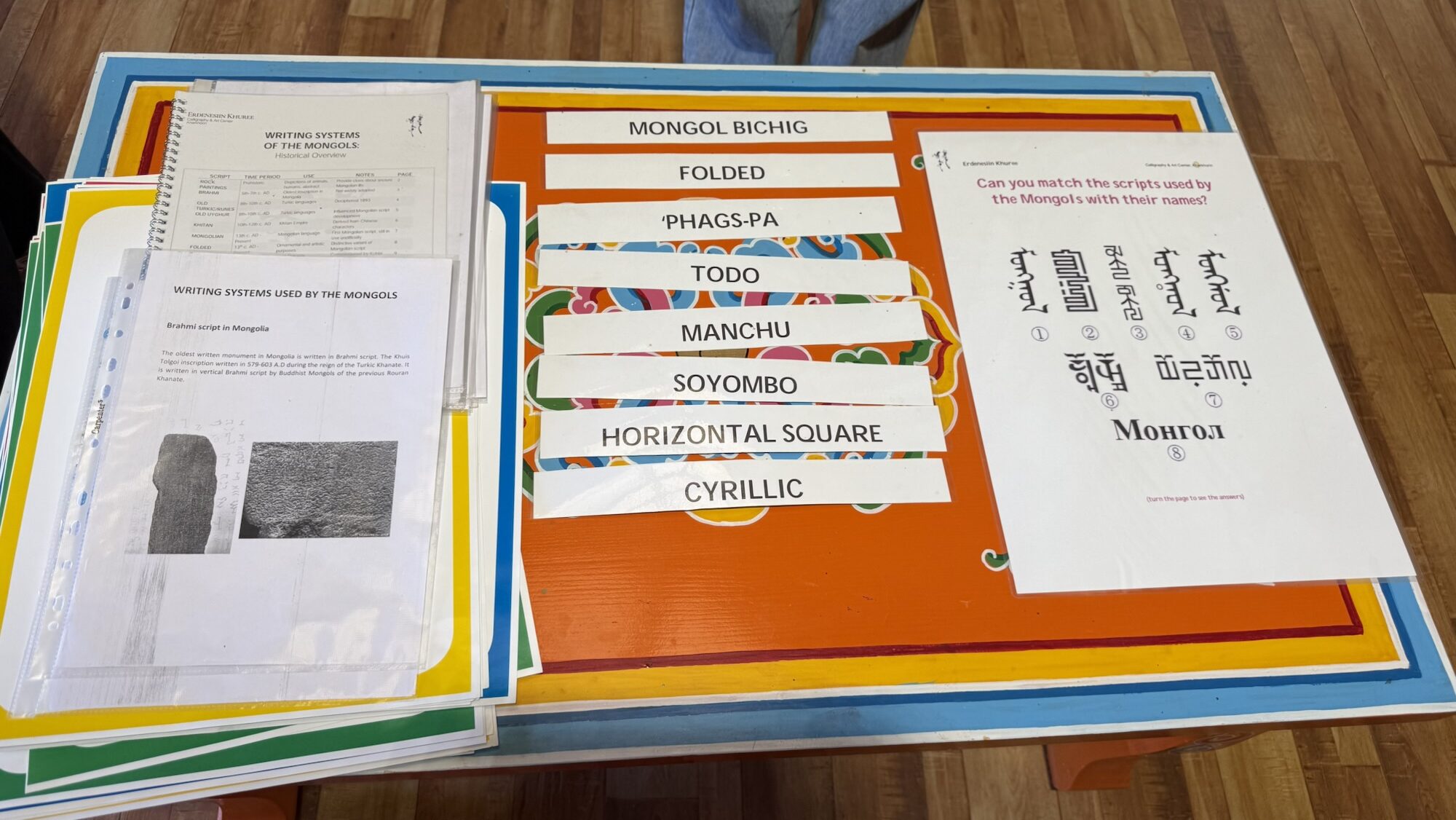

モンゴル好きには簡単?な文字種あてクイズ。

カラコルム博物館

カラコルム博物館は、モンゴル帝国の歴史と文化を学べる重要な施設です。

約400平方メートルの館内は、石器時代からモンゴル帝国時代までを4つの時代に分けて展示しており、時代ごとの生活や文化の変遷を順に理解できます。特に注目は、チンギス・カンの時代の硬貨約300点、モンゴル仏教の影響を示す仏像やカラヴィンカ像、日常生活をうかがわせる陶器や日用品、オルホン渓谷で発見された石碑や碑文など、多彩な出土品です。

さらに、入り口にはカラコルムの復元模型があり、当時の都市の街並みや建物配置を視覚的に体感できます。

ほぼ一部屋だけの小さい建物です。(10,000トゥグルグ、約400円)。

カラコルムの復元図を中心に、発掘品がいくつか展示されています。この博物館ももうちょっと大きいものを想像していました。

それにしても、さっきから手の指がジンジン痛みます。何か変な草にでも触ってしまったのか、ちょっと不安になるくらい痛い。ハーフパンツとかサンダルで来るとやばそうです。10分ほどで痛みは消えました。

明日は近郊で乗馬体験をしてきます。