今日は中国三大石窟のひとつにして世界遺産である龍門石窟を観光したあと、登封という街に移動します。

龍門石窟

龍門石窟は、中国河南省洛陽市の伊河両岸に広がる世界遺産で、敦煌の莫高窟、雲崗石窟と並ぶ中国三大石窟のひとつです。

北魏の孝文帝が都を平城から洛陽へ遷した493年頃に造営が始まりました。この時期、山西省大同にある雲崗石窟で成熟した北魏仏教美術の様式が洛陽へと受け継がれ、龍門石窟の初期造像に反映されています。その後、唐代にかけて約400年にわたり造像が続き、写実的で柔和な表現へと発展しました。

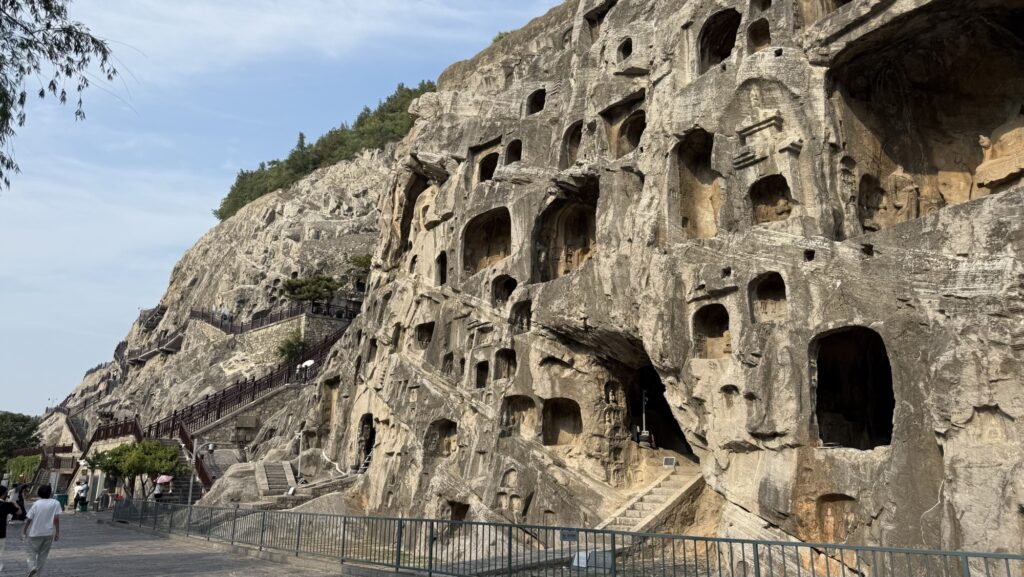

伊河両岸に広がる石窟は2300以上、仏像は10万体を超え、なかでも奉先寺の盧舎那仏像は高さ約17メートルに及び、唐代石彫の精華を示しています。龍門石窟は北魏・唐代の仏教芸術の変遷を今に伝える重要な文化遺産です。

龍門石窟も日付時間帯ごとに入場枠が決まっています。雲崗石窟とは違って当日や現地でも購入はできるようです。僕は事前にTrip.comで今日午前中(8:00-11:30)の入場枠を予約しておきました(約1,900円)。

オープン時間にあわせて7:30ごろホテルを出発。これくらいの時間だとまだ気温も33度ほどで過ごしやすく感じます。

ホテルから龍門石窟までは約6kmで、路線バスだと118路で20分ほど(1.5元、約30円)。昨日行った白馬寺からもバスが出ていたので系統はいろいろありそうです。

ちょうどよく来たバスに乗り、8時少し前に龍門石窟近くのバス停(龙门大道广化路口站)に到着。

龍門石窟の敷地は伊河という川の両岸に大きく広がっています。メインとなる石窟群があるのは川の西側です。

バス停からチケットゲート(西山石窟入口)までは1~2kmほど。園内を走る観光車で行けます(10元、約200円)。西山石窟入口までなら歩ける距離ですが、対岸から帰ってくるときは観光車に乗らないときついと思います。

西山石窟入口のチケットゲートを通って景区内へ。川に沿って少し歩きます。

途中に解説センター(讲解服务中心)があったので音声ガイドがないか聞くと、どうも中国語のみのよう。この規模の観光地でそんなことあるかな?と思いましたが諦めます。

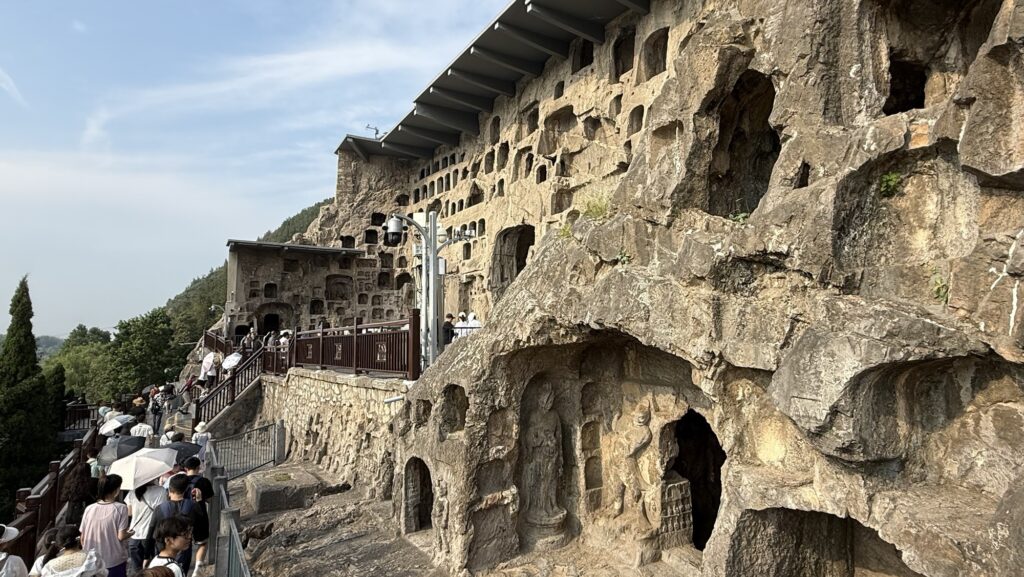

歩いていくとぽつぽつと石窟が見えてきました。

さらに奥へ進むと岩肌にびっしりと石窟が掘られています。

龍門石窟の開窟年代は先日訪れた炳霊寺石窟や雲崗石窟よりも後で、窟の数は雲崗石窟の10倍近くあるらしい。雲崗石窟は大きめな窟が少数あってその奥に小さい窟が並んでいる感じでしたが、こちらは小さい窟のあいまに中規模~大きい窟がちらほらある感じです。

賓陽洞

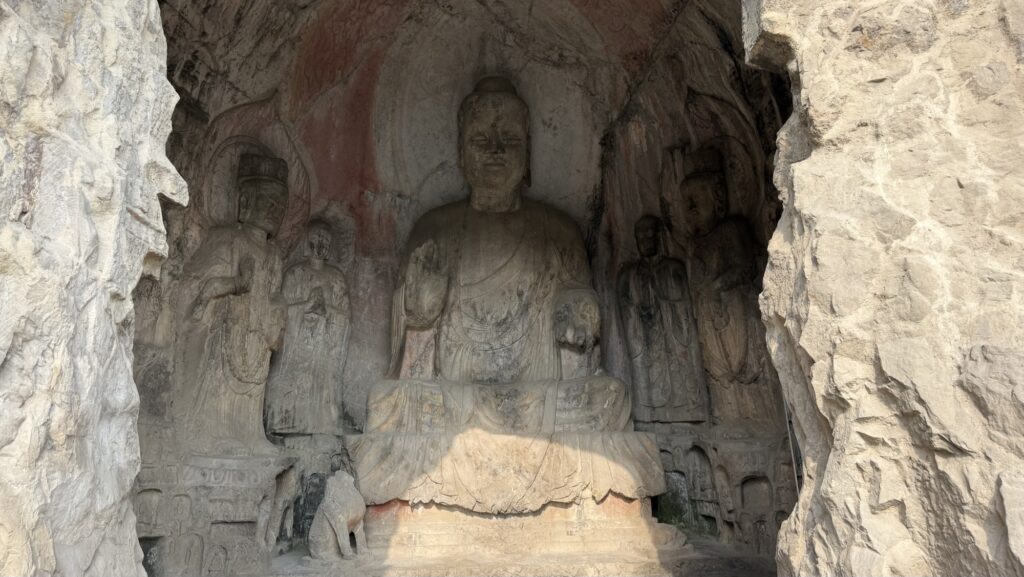

賓陽洞(ひんようどう)は、中国の正史の中で唯一、開窟の理由・過程・労働の詳細まで明確に記録された王室による石窟工事です。

『魏書』によると、賓陽洞は北魏の宣武帝・元恪が、父である孝文帝・元宏と母・文昭皇太后のために開いた功徳窟であった。永平年間には、中尹の劉騰がさらに宣武帝のためにもう一つの石窟を掘らせ、合わせて三つの洞窟が造られた。これらは現在の賓陽中洞・南洞・北洞で、総称して「賓陽三洞」と呼ばれる。

工事は景明元年(500年)に始まり、正光四年(523年)に終了。24年の歳月をかけ、延べ802,366人が従事したと記録されている。しかし宮廷内の混乱により全ては完成せず、中央の賓陽中洞のみが完成した。南洞と北洞の主要な造像部分は、唐の初期になってようやく仕上げられた。

この窟は北魏の都が平城(大同)から洛陽に移った後に造られ、王室が主導して大規模造像が進んだころの作品だそう。

そんな大きい窟には見えないんですが延べ80万人日と凄い工数かかってます。単純に考えると二十年以上にわたり毎日100人くらいが働いてた計算です。

窟の中には100人も入れないですし、像はもっと少数の職人で掘るのかと思っていました。職人はそんなにいなくても、周辺の造成とか飯場とか周辺業務も含めると結構な規模になるってことでしょうか。

万仏洞(万佛洞)

万佛洞は東崖の南部に位置する唐代の代表的な石窟の一つです

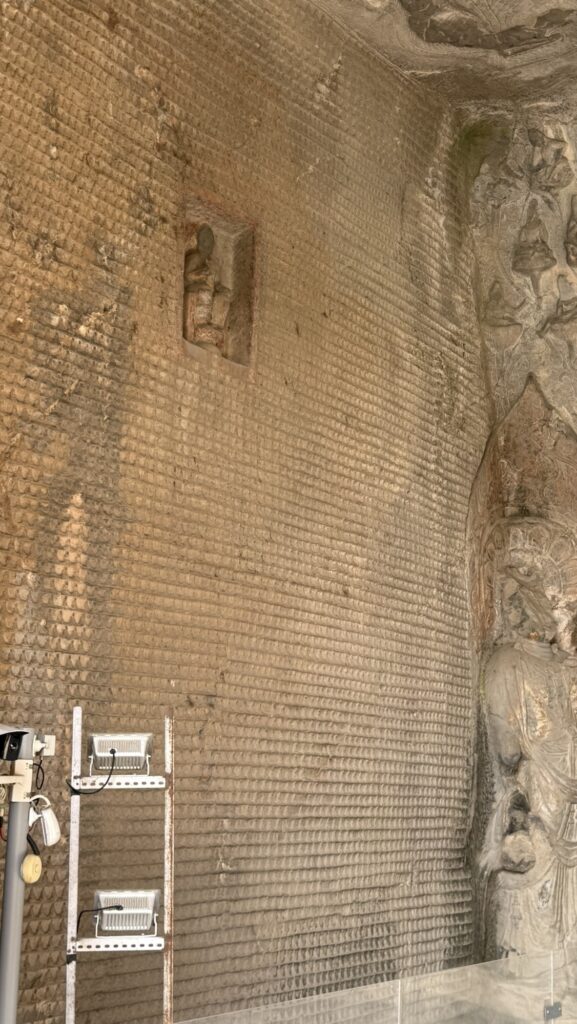

開鑿は咸亨年間(670年頃)とされ、名前の通り、壁面一面に小さな仏像が彫り込まれていることから「万佛洞」と呼ばれています。洞窟内部には高さ約1メートルの主尊釈迦坐像を中心に、壁面の各区画に多数の小仏像が整然と配置され、当時の信仰の厚さと仏教芸術の精緻さを伝えています。洞内の線刻や彩色の一部は現在も残り、唐代中期の装飾様式をよく示しています。万佛洞は龍門石窟の中でも規模は小さいものの、数と配置に特徴があり、唐代仏教の民衆的信仰の広がりを理解する上で重要な遺構です。

壁面は模様ではなく小さな仏像がびっしりと彫られています。

老龍洞(老尤洞)

老龍洞は唐代に自然洞をもとに開鑿されたとされ、平面は細長い馬蹄形を呈し、天井は穹窿(ドーム)状の形をしています。洞内の壁面には多くの仏龕が刻まれており、当時の造像活動が盛んに行われたことを示しています。その配置は唐代石窟の特徴をよく残しており、壁面全体にわたって大小の仏像や菩薩像が密に分布しています。

唐代に造られたってことなので石窟の中では比較的新しいもののよう。石窟周辺にいい感じの自然洞があったら真っ先に仏像が彫られそうな気がしますけど、よくそれまで残ってたな。

この壁面への像の詰め込み感が結構好きです。

蓬花洞

北魏の洞窟。洞窟の天井に巨大な蓮の花が彫られていることからこの名がついた。

洞窟天井後部の巨大な蓮花は、龍門石窟の中でも最も精巧な天井彫刻の一つである。蓮花の周囲には六体の飛天が舞い、その姿はしなやかで美しく、スカートの裾は南北両壁の中小龕(ほこら)に流れ込むように表現されている。南壁の龕は三層に整然と並び、北壁の龕は大小さまざまで、激しい風化を受けている。仏龕の形は多様で、彫刻も精緻。龕の上部両端には鳥の頭や龍の頭が反り返り、口に蓮花をくわえており、上部左右には『維摩詰経』や比丘(僧侶)が法を聞く場面などの複雑な装飾図が彫られている。

洞窟入口の北側には、加意元年(692年)に史延福によって刻まれた仏陀波利訳『仏頂尊勝陀羅尼経』があり、これは現存する中国最古級の同経の石刻版の一つである。

奉先寺

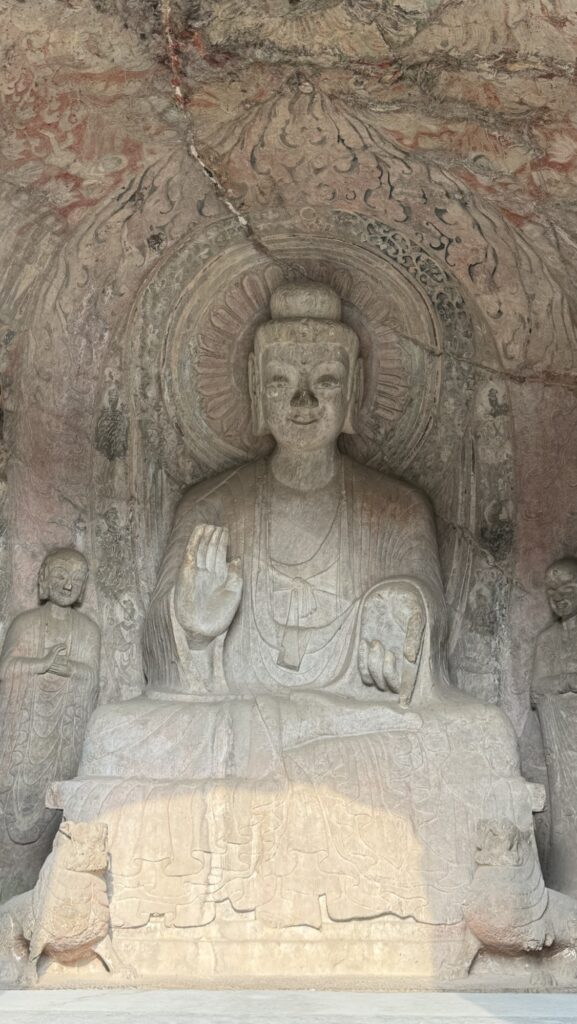

奉先寺は、龍門石窟西山の岩壁において、唐代に開凿された代表的な摩崖群像の一つです

この石窟は、約672〜676年の間に開設され、唐の武則天(当時は皇后・太后として実権を握っていた)らの発願によるとも伝えられています。

洞窟内には九尊の大仏像が横一列に配され、中央には約17.14メートルの「盧舍那仏」が置かれ、その左右に弟子像・菩薩像・天王・金剛力士像が配されています。

造像様式としては、体躯が豊かで顔つきが丸みを帯び、唐代らしい写実性と優雅さが備わっており、中国石刻芸術の高峰とされる場所です。

敷地内の中ほどの階段を上って奉先寺へ。

これは……この表情とか体の造形すごいな。年代が古い仏像はなんというか素朴さみたいなものがありますが、奉先寺のものはただただ凄すぎて圧倒されます。

時代が近いので西安で見た唐代壁画の丸みのある柔らかな感じと通じるものを感じます。

前に雲崗石窟に行った時も感じたのですが、なぜかこういう大物の周りは意外と人がいません。もっと人ごみで動けないくらい人が集まっていても不思議じゃないと思うのですが。

東岸

西岸を一通り見た後は橋を渡って東岸に行けます。東岸からは石窟群の全体像が見渡せます。

東岸にもいくつか石窟がありますが西岸ほどの規模、数ではありません。

一通り観光した後、観光車で入口へ戻ります。

帰りはチケットゲートのある西山石窟入口あたりまでしか行ってくれず、バス停まで少し歩きました。

郊外バスで登封へ移動

今日はこれから郊外バスで登封という街に移動します。

一度ホテルの部屋に戻ってシャワーで汗を流します。中国のホテルはチェックアウト時刻が14時とか遅いところが多くてありがたい。

11時半ごろにタクシーで洛陽中心部のバスターミナル(洛阳汽车站)へ。洛陽龍門駅近くの別のターミナル(洛阳龙门公路客运中心)からもバスはありますが本数は少なめです。

登封行きのバスは通常30〜15分ごとに出ているのですが、あいにく昼の時間がぽっかりと空いています。次発となる13時発のバスチケットを購入しました(27元、約540円)。

この待合室、椅子が全部マッサージチェアです。鉄道駅とかでも席の一部がマッサージチェアになっているのはよく見かけますが、全部というのは初めてな気がします。いちおうコインの投入口っぽいのはあるのですがちゃんと動くのかな?

僕もマッサージチェアに座って昼食がわりに売店で買った菓子パンを食べます。

……なんか昔の糊みたいな匂いがして気持ち悪いです。どうやら中に紫米(外皮に色素を持った玄米っぽいもの)が入っており、その外皮が澱粉を多く含んでいるせいで糊みたいな匂いになっているようです。

13時前になって改札が開いたので外のプラットフォームへ出ましたが、一向にバスが来ません。今の気温は39度。待合室の中もそれほど涼しいわけじゃないですが、ギリギリまで中にいればよかった……。

その後やってきたバスに乗車し、2時間弱で登封のバスターミナルに到着しました。

今日のホテルは「麗呈叡軒ホテル」で一泊約4,300円。

建物やフロントの外観はいいのですが、安めの部屋のせいか半屋外の駐車場を通った謎の別棟に案内されます。写真奥の光が漏れているところが別棟の入口です。

部屋の中はリノベされていて綺麗。

夕食はホテルすぐ隣のきれい目な食堂で「三十秒剁椒炒肉」などいろいろあわせて78元(約1,560円)。この綺麗さは食堂ではなくレストランと言っていい気がします。

「三十秒剁椒炒肉」というのは剁椒(刻んだ唐辛子の発酵調味料)を使った炒め肉料理料理で、その各工程を三十秒ずつ行ったものらしい。

各工程ごとの秒数が決まってるとかではなく、全工程を一定間隔のリズムで調理するというのは聞いたことない気がします。なんか料理漫画とかにありそう。辛さもほどほどで何も文句ないくらい美味しいです。

明日は少林寺を観光します。