今日は西安にある陝西省歴史博物館を見学します。

陝西省歴史博物館は、西安市の南に位置する大型の総合歴史博物館で、中国初の近代的な国立博物館の一つです。

1991年に正式開館し、建物は唐代の宮殿建築を模した重層屋根のデザインで、唐の都・長安の風格を再現しています。

館内には約37万点の文物が収蔵され、原始社会から清代までの歴史を時代順に展示しています。特に注目されるのは、秦や漢の青銅器、唐三彩、そして発掘された唐代貴族の墓葬壁画などで、中国古代文明の連続性を体系的に理解できる構成です。また、兵馬俑や法門寺出土の唐代金銀器など、陝西の考古成果を代表する貴重な遺物も多く、陝西が古代王朝の中心であったことを物語っています。

入場予約

陝西省歴史博物館の入場料は無料です。

ですが、博物館には日付時間帯ごとの人数制限が定められており、WeChatでの事前予約が必要です。

予約開始時間は5日前の17時から。予約開始から1〜2分で枠が埋まるため予約待機必須です。

やり方はこんな感じです(2025年7月時点)。

- WeChatで「陕西历史博物馆」を検索して公式アカウントを追加

- サービス > 门票預約 > 参观预约

- 「陕西历史博物馆本馆」を選択

- 5日前の0時から17時前に、目当ての日時を選んで「填写参观计划」を作っておく(予約エントリみたいなもの。事前にやっておかないと絶対間に合わない)。

- 「计划查询」から先ほど作った計画を開いて、17時に予約開始したら「预约」ボタンを押す

システムにちょっと癖があるのか、僕は同じ予約方法の別の博物館含めて五回くらいチャレンジしたものの毎回システムエラーとなり一度も成功しませんでした。

ですので、日程が限られていてどうしても見学したい人はバックアッププラン必須です。簡単な方法として以下があります。

- チケット予約付きの団体ツアーに参加する

- 館内の滞在時間に制限はないので、途中or終了後に抜けて自由に見学できると思う

- 唐代壁画珍品館のチケットを購入する

- このチケットに本館入場の権利も含まれる。公式価格は300元(Trip.comだと約5,500円)。通常の予約枠とは別枠になっているようで、前々日くらいまで購入できる。

僕は三日続けて予約失敗した後、Trip.comで唐代壁画珍品館のチケットを購入しました。まあもともと唐代壁画も見たいとは思っていたので、これで争奪戦をスキップできるなら全然いいです。

陝西省歴史博物館

地下鉄の最寄りは2号線 小塞駅か3&4号線の大雁塔駅。いずれの駅からも少し離れていて10分ほど歩く必要があります。

予約したのは開館直後の8時半の枠。

僕のホテルからだと2号線で30分ほどかかるため、朝ラッシュを避けてちょっと早い7時半くらいにホテルを出ました。小塞駅近くのマクドナルドで時間をつぶして、開館時間に合わせて博物館に向かいます。

開館の少し前に着くとすでに待機列ができています。

行列スペースにはミスト冷却装置があるため多少は涼しい。

開館すると列が流れ始め、8:40くらいに博物館のチケットゲートに到着。

Trip.comの商品説明には「紙チケット発券不要、パスポートで入場可能」と書いてありますが、チケットゲートでエラーとなり入場できません。仕方がないので一度 列を離れてチケット売り場へ行き、紙のチケットを発券してもらいました。

……6,000円近い金額でこれはひどいな。多少高くてもいいから気持ちよく払わせて欲しい。

紙チケットをもって改めて列に並び直し、9時前にようやく入場できました。

入口はすでに大混雑です。開館直後なのでこれでもまだ人数は少ないはず。入ってすぐ座って休んでる人たちは何しに来た?

入口近くのカウンターでオーディオガイドを借ります(日本語あり)。レンタル料は30元(約600円)でデポジット100元。デポジットもAlipayで払えて、後で返金してくれます。

解説付きの展示の一部は中国語のみで日本語はないのですが、それでもめちゃくちゃボリュームあります。僕は飛ばし飛ばしでも3時間ほどかかりました(途中で端末の電池が切れて交換してもらった)。

最初の3つの展示ホールは中国史の時代別の展示になっています。

- 第一展庁: 前史~秦

- 第二展庁: 漢~南北朝

- 第三展庁: 隋唐とそれ以降

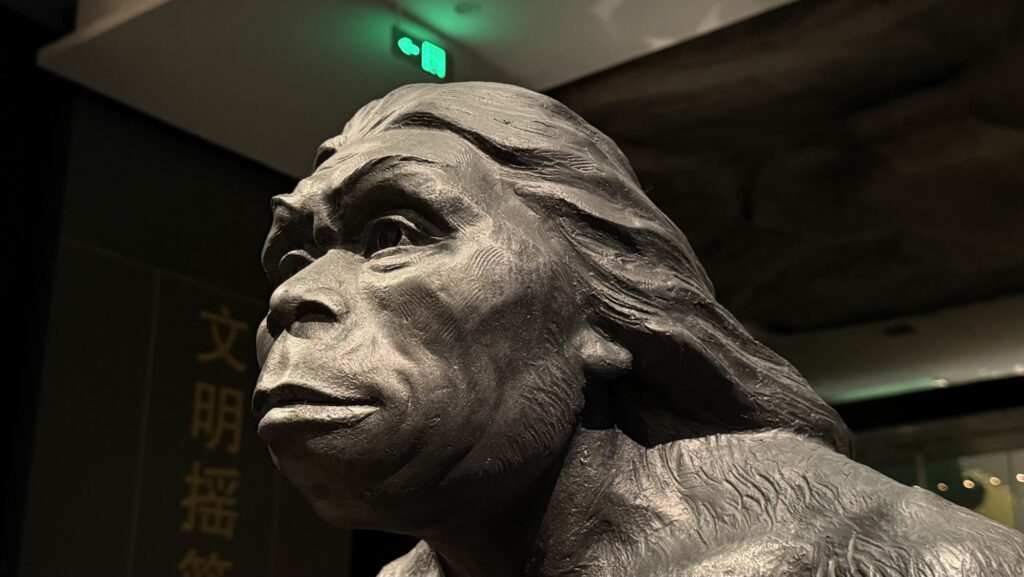

第一展庁の最初の部屋では陝西省周辺で見つかった初期人類化石や石器・土器が展示されています。

かつて陝西省周辺では「藍田人」という旧人類が暮らしており、これは北京原人と同時代かやや古いものと考えられているそう。全然知らなかったな。

この辺、オーディオガイド中に内部のやりとり(日本語話者の人が同僚?に中国語の読み方を聞いてる)が残っていて笑ってしまった。公開前にレビューするって概念ないのかな。日本語ガイド借りる利用者も中国語で報告とかできないので運営に知られずにそのまま放置されているのでしょう。

新石器時代のスペースには彩陶土器や尖底土器という土器が並べられています。尖底土器(奥)はその名の通り底が尖っていて、ギリシャとかのように地面に突き刺して使うもの……というわけでもなく使い方には諸説あるらしい(川で水を汲むときに、水が溜まると自然に起き上がるようにとか)。

周代に入ると鼎や酒器など殷墟で見た形のものも結構あります。

青銅器には中に銘文が刻まれているものも。

殷墟の展示で銘文を見た記憶がなかったので見逃してたかなと思ったら、こうした銘文が刻まれるようになったのは主に西周時代以降らしい (殷代後期に所有者など短い銘文が刻まれ始めた)。

西周時代の多友鼎。銘文は、北方の少数民族との戦闘の経過、成果、賛辞などが記述されています。

它盉(たか)。「它氏が作らせた盉(液体を注ぐ器)」で、こういう謎デザイン好き。当時の類型からも外れてると思うんですが、製作者がこれ持ってきた時に它氏はどう思ったのかな。

続けて秦時代へ。僕は漫画キングダムが好きなのでこの辺の展示が一番興味深かったです。

秦時代の青銅龍。ばらばらになって違法流通していたものを組み合わせて復元したそう。楽器の台座なのか礼器なのか、用途はよくわかっていないらしい。

秦代の虎の割符(杜虎符)。右片を中央政府(君主)が、左片を地方官が所持し、両者を合わせて軍の発動命令が有効となる仕組み。商鞅変法で導入されたと考えられており、始皇帝の時代にはもう使われていたらしい。

第一展庁の秦までを見るのに一時間半くらいかかりました。

南北朝時代の煤精印。26面多面体でそれぞれの面が印章となっている。今でいう回転式スタンプみたいなものでしょうか。

唐代の青銅龍(鎏金鉄芯铜龙)。鉄芯を銅で覆い金メッキしたもの。当時使われていたのは水銀アマルガム法で、金を水銀に溶かして塗布し、水銀を蒸発させてメッキしていた。

唐代壁画珍品館

一般公開の展示を見た後は唐代壁画珍品館へ。ここでは改めてチケットチェックがあります。

入室前に靴に布製の保護カバーを付け、展示スペースのある地下へ降ります。撮影禁止のため写真はありません。

ここでは西安周辺の唐代の墓に描かれた壁画を壁ごと切り取ってきて、美術館かというノリで飾っています。すごいことするな。まあ現地にそのまま置いておくよりは保存しやすいんでしょうけど。

唐代の墓は、地上に大きな墳丘を築き、その下に地下墓室を設けるのが一般的だったそう(斜坡道砖室墓)。地表から墓室へは長い斜めの通路でつながっており、墓室やこの通路に描かれていた壁画を持ってきているようです。

人物のタッチとかは高松塚古墳壁画とか聖徳太子二王子像のような感じで、唐代壁画が日本に与えた影響が伺えます。

壁画はかなり大きなものもあり、懿徳太子墓の通路脇の青龍とかは幅10メートル以上ありそう。それが細長い部屋の両側に展示されているので迫力があります

また、いくつかの壁画では人の顔だけ破損が激しくなっているのが気になりました。「女官を罰した時に顔を破損させた」とかいくつかの墓では由来が残っているそう。ですが、そもそも顔に使われている塗料が繊細なので破損しやすいという説もあるようです。

すし詰め状態の一般展示スペースと比べて唐代壁画のスペースにはほとんど人はおらず落ち着いて鑑賞できます。

1〜3室と壁画で三時間ちょっと。混んでいるのもあって疲れたので残りの部屋はざっと見るだけで退館しました。

これちゃんと鑑賞しようと思うと一部屋一日くらいはかけないときついな。展示が濃密すぎて知恵熱が出そうです。

慈恩寺

昼食後は少し歩いて慈恩寺へ。地図ではすぐ近くなのですが、寺の入り口が南側にあるため思ったより歩きます(あと暑い)。

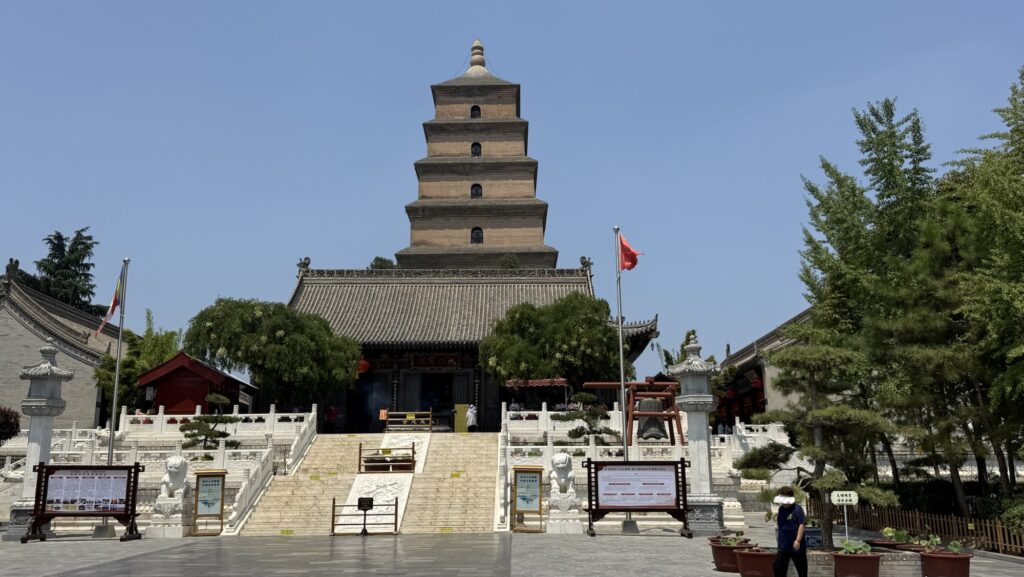

大慈恩寺は唐代に皇太子だった李治が母・文徳皇后の追福のために創建した寺院です。

唐代には、著名な僧・ 玄奘(602-664)がここに滞在し、仏典の翻訳と仏教思想の展開にあたった場とされています。 本寺の敷地内に建つ「大雁塔」は、玄奘がインドから持ち帰った仏典・仏像を収蔵するために建立された塔として知られ、唐代の四方楼閣式の代表的なレンガ造塔です。 創建以来1300年以上を経ており、中国仏教史、建築史、文化史のいずれにおいても重要な位置を占めています。

入場料は30元(約600円)、奥にある大雁塔に登るチケットは別(25元、約500円)で境内で購入できます。

大雁塔は唐代に建てられた七層の方形レンガ仏塔です。 建設は652年に始まり、当時の僧侶 玄奘 がインドから持ち帰った仏典・仏像・舎利を収蔵するために設けられたとされています。

塔の高さは約64.1メートルで、唐代の四方楼閣式レンガ塔建築として現存する最も代表的なものの一つとされています。 また、塔の壁には唐代に科挙合格者が名を記した伝統があり、「雁塔題名」として知られています。

現在は2014年に世界文化遺産「シルクロード:長安‐天山廊道のネットワーク」の構成資産に登録されており、歴史的・宗教的・建築的価値をあわせ持つ重要な文化財です。

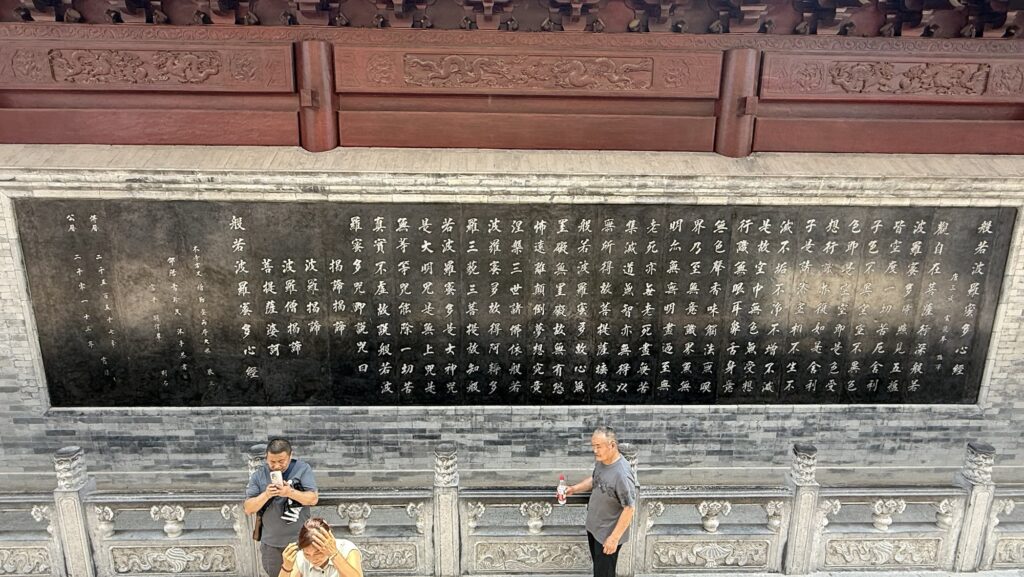

塔の手前の建物には三蔵法師(玄奘)にちなんでか法師が漢訳した般若心経が彫られた石壁がありました。

塔の外周に沿って階段があり、フロアごとに展望窓があります。暑いですが途中に扇風機があるので涼めます。

西安の眺め。四方に窓が開いていますが、城壁のほうは建物が多くて壁は見えませんでした。

明日は兵馬俑を観光します。